在健康中国战略与消费升级的双重驱动下,功能性食品行业正经历从"补充型营养"向"日常化健康管理"的深刻转型。作为大健康产业的核心分支,功能性食品不仅承载着改善亚健康状态的民生需求,更成为连接营养科学与消费市场的创新载体。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、功能性食品行业发展现状分析

(一)产品体系:从单一功能到场景化解决方案

当前功能性食品市场呈现"基础营养+精准功能"的双重结构。在基础营养领域,维生素、矿物质等传统品类通过剂型创新(如软糖、泡腾片)实现年轻化转型;在精准功能领域,益生菌、膳食纤维、植物甾醇等成分被应用于肠道健康、体重管理、免疫调节等细分场景。技术革新方面,生物发酵技术提升活性成分稳定性,纳米封装技术增强吸收率,使功能性食品从"概念宣称"转向"实证有效"。

(二)消费群体:全龄化需求与个性化偏好

消费者画像呈现显著的代际分化:银发群体关注骨骼健康与慢性病管理,中年群体聚焦抗疲劳与代谢调节,Z世代则青睐美容养颜与情绪舒缓类功能食品。这种需求分层催生产品创新,如针对职场人群的"解压软糖"、面向运动人群的"蛋白能量棒"、服务母婴群体的"DHA藻油滴剂"等。消费场景也从保健品专柜延伸至便利店、咖啡店,功能性食品正成为日常饮食的有机组成部分。

(三)渠道变革:线上线下融合的全域布局

销售渠道经历从"药店主导"到"全渠道覆盖"的转型。传统药店通过设立健康专区强化专业背书,电商平台则利用大数据精准推送个性化产品,社交媒体通过KOL种草与直播带货加速品类教育。新兴渠道中,自动贩卖机进驻写字楼与健身房,即时零售平台实现"30分钟达"的便捷服务。这种渠道融合既满足了即时性需求,也构建了品牌与消费者的深度互动。

(一)市场增长:从增量扩张到质量跃升

中国功能性食品市场规模持续扩张,年均复合增长率超15%。这一增长源于多重驱动:健康意识提升使消费者愿意为功能溢价付费,政策支持推动行业规范化发展,技术突破降低功能性成分的应用门槛。市场结构呈现"基础功能稳固、高端功能崛起"的态势,传统品类通过迭代维持份额,新兴品类如代餐食品、特医食品等加速渗透。

(二)区域格局:从一线城市到下沉市场的渗透

市场呈现显著的区域分化特征:一线城市以高端功能与个性化定制为主,消费者更关注成分溯源与科学背书;二三线城市通过性价比产品与场景化营销实现快速普及,如针对熬夜人群的"护肝片"、面向学生群体的"益智软糖"等。下沉市场则依托社区团购与本地生活服务,将功能性食品融入日常消费场景,形成"高频低价"的消费模式。根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

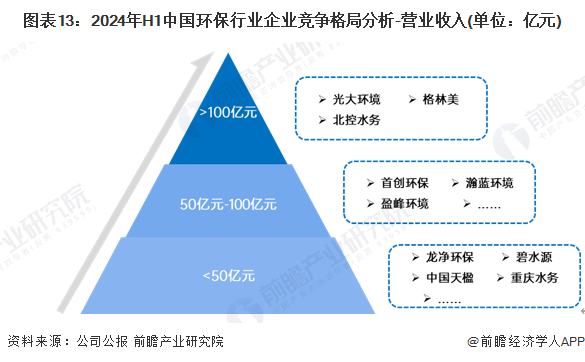

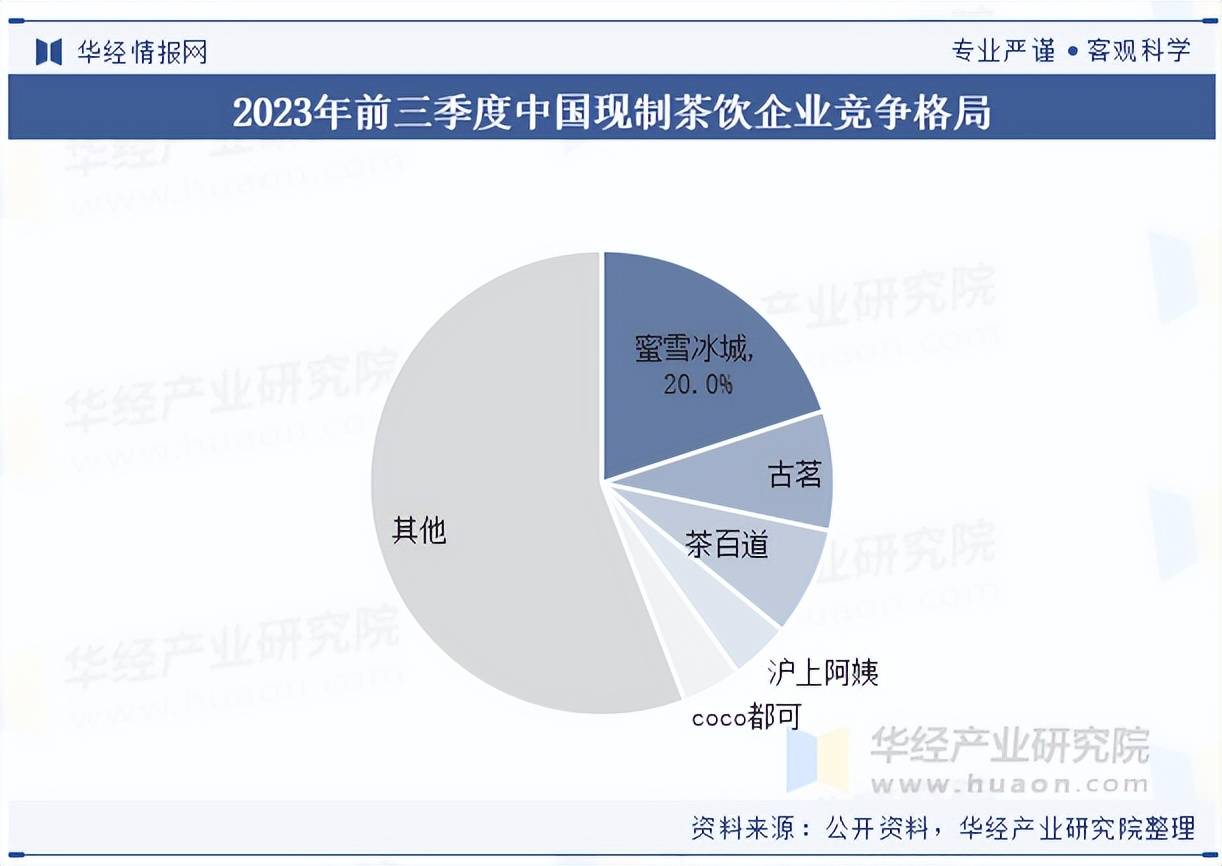

(三)竞争格局:从国际品牌到本土创新的博弈

市场参与者呈现"国际巨头+本土新锐"的二元结构:国际品牌凭借研发优势主导高端市场,如雀巢的益生菌系列、汤臣倍健的氨糖软骨素;本土企业通过细分场景创新与渠道深耕实现突围,如WonderLab的代餐奶昔、每日黑巧的功能性巧克力。资本层面,功能性食品成为消费投资热点,2024年行业融资事件超80起,代餐、益生菌、睡眠辅助等赛道受青睐。

(一)技术革新:从成分添加到系统解决方案

未来五年功能性食品技术将呈现三大方向:一是活性成分研究深化,如后生元、HMOs等新型成分的临床验证;二是递送技术突破,如微胶囊化技术提升成分稳定性,3D打印技术实现定制化剂型;三是数智化深度融合,如通过基因检测定制营养方案,利用AI算法优化配方设计。这种技术跃迁将推动功能性食品从"单一功能"转向"整体健康管理"。

(二)政策演进:从标准制定到全链条监管

政策体系将向"规范化+国际化"双轨推进:国内层面,国家市场监管总局发布《保健食品原料目录》,明确功能声称与用量标准,推动注册制向备案制转型;国际层面,中国参与国际食品法典委员会(CAC)标准制定,推动功能性食品认证体系与欧盟、美国互认。这种政策升级将提升行业准入门槛,加速劣质产能出清。

(三)全球化布局:从原料出口到品牌输出的跨越

中国功能性食品企业正加速"出海",从原料供应转向品牌与标准输出:原料层面,植物提取物、益生菌菌株出口至欧美、东南亚;成品层面,代餐品牌、睡眠软糖通过跨境电商进入国际市场;标准层面,中国联合东盟国家制定功能性食品区域标准,推动"中国方案"成为全球共识。这种全球化布局将提升中国企业在国际产业链中的话语权。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。