豆制品行业历经千年传承,始终与中华饮食文化紧密相连。如今,在健康中国战略与消费升级的双重驱动下,这一传统产业正经历着前所未有的变革。

植物基饮食风潮席卷全球,消费者对高蛋白、低脂肪食品的需求激增,豆制品凭借其天然的营养优势,从早餐桌上的豆浆到高端餐饮中的分子料理,应用场景不断拓展。

一、豆制品行业市场发展现状分析

豆制品行业已形成“上游种植-中游加工-下游销售”的完整产业链,但各环节发展不均衡的特征显著。上游种植端,国产大豆产量稳步增长,但品种改良滞后制约深加工潜力,部分企业通过“企业+合作社+农户”模式建立非转基因大豆种植基地,保障原料品质。中游加工环节呈现“两极分化”态势:一方面,传统作坊式生产仍占较高比例,设备老化、工艺粗放导致产品同质化严重;另一方面,头部企业加速智能化改造,例如某企业引进的智能豆腐生产线,通过AI算法实时调控点卤参数,将出品率大幅提升,同时开发出低嘌呤豆腐、高钙豆浆等功能性产品,满足细分市场需求。下游销售渠道则经历着“线上崛起”与“场景延伸”的双重变革,冷链物流的完善使生鲜豆制品突破地域限制,而社区团购、直播电商等新渠道的兴起,让豆制品消费从“家庭场景”向“即时消费”拓展。

1.1 技术革新:从“经验驱动”到“数据赋能”

传统豆制品生产依赖老师傅的“手感”与“眼力”,而智能化改造正在颠覆这一模式。超声波辅助提取技术可将大豆异黄酮的提取率大幅提升,超临界流体萃取技术则能保留更多活性成分,为功能性豆制品开发提供技术支撑。在生产管理层面,工业互联网平台实现全流程数字化管控,例如某企业部署的智能工厂系统,通过传感器实时采集磨浆温度、凝固时间等关键参数,结合大数据分析优化工艺路线,使产品不良率大幅下降。此外,3D打印技术开始应用于豆制品造型创新,为餐饮渠道提供定制化解决方案。

1.2 消费升级:健康需求催生多元化产品矩阵

消费者对豆制品的需求已从“饱腹”转向“功能化、场景化”。针对健身人群的高蛋白豆干、面向银发族的低糖豆浆、适配轻食场景的即食豆腐零食等创新产品层出不穷。植物基革命更推动行业进入“2.0时代”,某企业推出的植物肉系列,通过分子料理技术模拟真肉纤维结构,已进入多家连锁餐饮供应链;另一企业开发的豆奶咖啡,将豆奶的醇厚与咖啡的香气完美融合,成为都市白领的新宠。这些创新不仅拓展了消费场景,更提升了产品附加值。

1.3 区域竞争:集群效应与品牌壁垒并存

豆制品行业呈现明显的区域集聚特征,长三角、珠三角、成渝经济圈形成三大产业集群。其中,长三角地区依托完善的冷链物流与消费升级优势,聚焦高端豆制品研发;成渝地区则凭借丰富的非转基因大豆资源,发展出火锅豆制品等特色品类。品牌竞争方面,全国性品牌与区域龙头并存,前者通过全渠道布局与标准化生产建立壁垒,后者则以“地标产品+文化IP”打造差异化优势。例如,某地老字号豆腐乳企业,将传统工艺与现代包装结合,推出“非遗礼盒”,成功打开旅游零售市场。

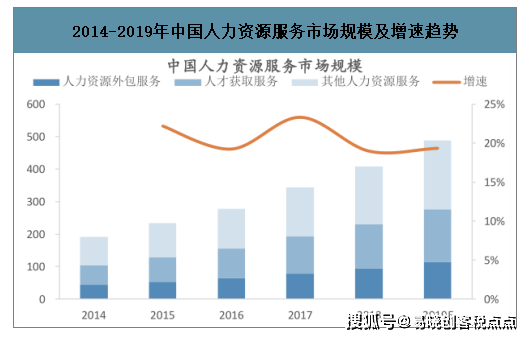

在健康饮食与植物基风潮的双重推动下,豆制品市场规模持续扩张,但内部结构呈现显著分化。生鲜豆制品作为传统品类,仍占据较高市场份额,但增速趋于平缓;植物蛋白饮品与休闲豆制品则成为增长引擎,年复合增长率较高。这种分化背后,是消费代际更迭与产业升级的共振。

2.1 品类迭代:从“基础食材”到“超级食物”

豆制品的品类创新正沿着三条路径演进:一是“技术驱动型”,如通过酶解技术开发的活性肽豆浆,其吸收率较传统豆浆大幅提升;二是“场景驱动型”,如针对露营场景的便携式即食豆花,采用真空包装与常温保存技术,满足户外消费需求;三是“文化驱动型”,如将传统豆腐制作工艺与现代美学结合的“新中式豆制品”,通过国潮包装与故事营销吸引年轻消费者。这些创新使豆制品从“餐桌配角”升级为“健康生活方式符号”。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

2.2 渠道变革:全渠道融合重构消费链路

传统商超与农贸市场仍是生鲜豆制品的主要销售渠道,但电商与新零售的崛起正在改变格局。直播电商通过“场景化展示+即时互动”,使豆制品从“低关注度品类”转变为“冲动消费选择”;社区团购则通过“预售+自提”模式,解决生鲜豆制品的配送损耗难题。此外,餐饮渠道成为重要增量市场,某企业与连锁火锅品牌合作开发的定制化豆制品,单款产品年销售额可观,验证了B端市场的潜力。

2.3 政策红利:乡村振兴与健康中国战略的双重加持

政策层面,豆制品行业迎来多重利好。乡村振兴战略将大豆种植纳入重点扶持范围,通过补贴、技术培训等方式提升国产大豆产量与品质;健康中国行动则明确将豆制品列为推荐膳食,多地政府出台文件鼓励学校、机关食堂增加豆制品供应。此外,绿色制造政策推动行业节能减排,例如某企业采用氢基还原工艺替代传统燃煤烘干,使碳排放强度大幅下降,获得政策补贴与市场认可。

3.1 技术深度融合:从“单一加工”到“生物制造”

合成生物学技术将重塑豆制品生产范式。例如,通过基因编辑技术培育高蛋白大豆品种,可减少加工环节的能耗与废弃物;细胞培养技术则能直接生产大豆蛋白,绕过传统种植与提取过程,大幅缩短生产周期。此外,人工智能在品质控制中的应用将更加普及,某企业正在研发的“豆制品AI质检系统”,可通过图像识别技术实时检测产品瑕疵,准确率较高,有望替代人工抽检。

3.2 市场全球拓展:从“中国制造”到“全球品牌”

随着植物基饮食的全球化普及,中国豆制品企业正加速出海。东南亚市场因饮食文化相近成为首选目的地,某企业通过在当地建厂与本土化营销,其豆腐产品在特定国家的市场份额较高;欧美市场则聚焦高端功能性产品,例如针对健身人群的植物蛋白粉,通过跨境电商平台实现快速增长。未来,行业需加强国际标准对接与知识产权保护,以提升全球竞争力。

3.3 生产绿色转型:从“末端治理”到“全周期减碳”

可持续发展将成为行业核心议题。企业需从原料种植、生产加工到物流配送的全链条优化碳足迹,例如采用再生农业模式种植大豆,通过轮作与有机肥使用提升土壤固碳能力;在生产环节,推广清洁能源与循环经济模式,某企业建设的“零碳工厂”,通过光伏发电与废水回收系统,实现能源自给与废弃物零排放。此外,碳标签制度将推动行业透明化,消费者可通过扫描产品二维码获取全生命周期碳足迹信息,倒逼企业加速绿色转型。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。