2025年无麸质食品行业市场深度调研及未来发展趋势

是指不含麸质(一种存在于小麦、大麦、黑麦及相关谷物中的蛋白质)的食品及饮料,专为乳糜泻患者、麸质不耐受人群及追求健康饮食的消费者设计。其核心价值在于通过替代性原料(如大米粉、玉米粉、藜麦、杏仁粉等)模拟传统谷物的质地与营养,同时避免麸质引发的消化问题、过敏反应及慢性炎症。

一、行业现状:供需格局与竞争态势

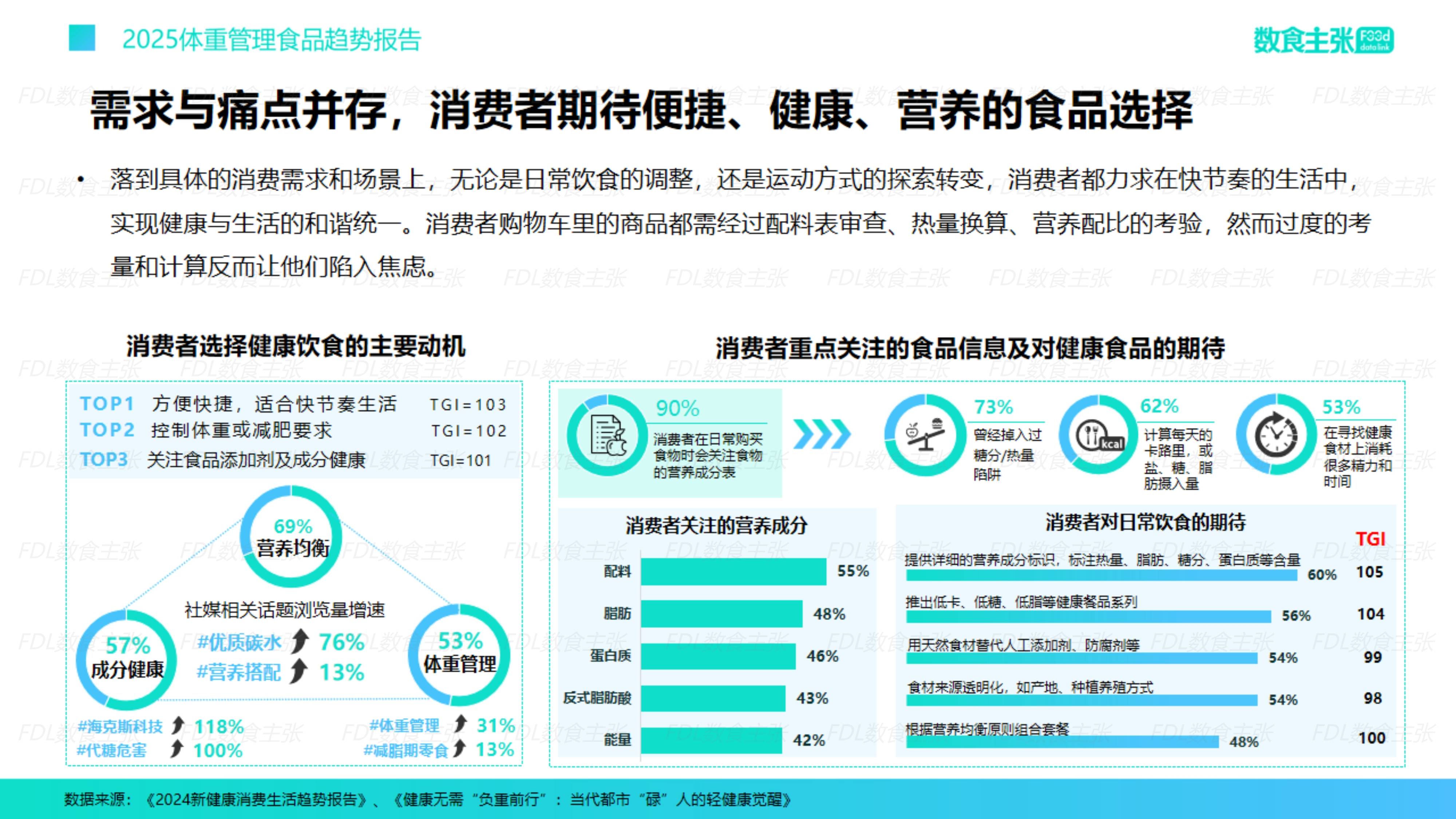

1. 需求端:健康意识驱动消费升级

消费者对无麸质食品的需求已从医疗刚需转向健康生活方式选择。一方面,乳糜泻、麸质敏感人群的诊疗率提升直接拉动需求;另一方面,健身群体、控糖人群及母婴群体将无麸质饮食视为清洁标签、低过敏原的象征。

2. 供给端:本土化创新与国际化竞争并存

国际品牌凭借技术优势与品牌溢价占据高端市场。本土企业则以差异化策略突围:山东、河南等地企业依托原料产地优势,开发豌豆蛋白、玉米蛋白等植物基替代品;新锐品牌如ffit8、Keep食品通过DTC模式聚焦都市白领,以“清洁标签”“功能性添加”为卖点;传统巨头如中粮、旺旺则依托线下渠道下沉至三四线城市,推出高性价比产品。

二、市场深度调研:区域、细分与消费者行为

1. 区域市场:梯度差异与下沉机遇

据中研普华产业研究院显示,一线城市(北京、上海、深圳)仍是消费主力,贡献超60%的销售额,其消费者以高收入、高教育水平群体为主,对产品创新与品牌故事敏感。二三线城市则呈现“价格敏感+健康需求”双重特征,本土品牌通过“性价比+社区团购”模式快速渗透。值得注意的是,县域市场因冷链物流完善与健康意识觉醒,成为未来五年增速最快的区域。

2. 细分市场:功能化与场景化趋势

烘焙类:通过酶解技术改善无麸质面包的孔隙结构与保湿性,使其口感接近传统产品;添加奇亚籽、亚麻籽等超级食物提升营养价值。

零食类:开发“高蛋白+低糖”组合,如无麸质燕麦脆搭配植物基酸奶,满足健身人群的加餐需求。

婴儿食品:采用有机大米粉、藜麦粉等原料,避免麸质与添加剂,同时强化DHA、铁等微量元素。

餐饮类:与连锁餐厅合作推出定制化无麸质菜单,如必胜客的无麸质披萨底采用木薯淀粉与鹰嘴豆粉混合配方。

3. 消费者行为:从“被动选择”到“主动追求”

消费者将无麸质食品视为“健康生活方式的一部分”,而非单纯解决过敏问题。他们关注产品的“清洁标签”(如无人工添加剂、非转基因)、“可持续性”(如环保包装、碳中和生产)及“功能性”(如益生菌添加、低GI)。此外,社交媒体成为影响决策的关键渠道,KOL测评、用户生成内容(UGC)的信任度远高于传统广告。

三、未来发展趋势:技术、政策与全球化

据中研普华产业研究院显示:

1. 技术创新:从“替代”到“超越”

原料端:植物蛋白改性技术(如豌豆蛋白的溶解性优化)与微生物发酵技术(如通过菌种培养提升无麸质面粉的黏弹性)将突破口感瓶颈。

生产端:智能化柔性生产线实现小批量定制化生产,满足消费者对“个性化营养”的需求。例如,3D打印技术可根据用户体质数据定制无麸质能量棒的配方。

包装端:可降解材料与智能包装(如显示保质期的温敏标签)成为标配,契合ESG投资趋势。

2. 政策驱动:规范与激励并行

政府通过两项政策重塑行业格局:一是实施《特殊膳食用食品麸质控制规范》,将检测标准收紧,倒逼企业升级质控体系;二是出台税收优惠,鼓励企业研发符合特定饮食需求的产品。此外,跨境电商新规要求进口产品强制标注麸质成分,为国产品牌创造市场窗口期。

3. 全球化布局:从“引进来”到“走出去”

国内企业通过并购与战略合作加速国际化:头部企业收购挪威渔业公司,掌控全球优质原料资源;新锐品牌与东南亚餐饮集团合作,推出符合当地口味的无麸质调味品。与此同时,RCEP框架下的关税减免与原产地规则优化,推动中国无麸质食品在东盟市场的渗透率提升。

2025年中国无麸质食品行业正从“小众医疗需求”迈向“大众健康选择”。在技术创新、政策支持与消费升级的共同驱动下,行业将呈现“功能化、场景化、全球化”三大特征。企业需以消费者需求为核心,通过全产业链整合、差异化创新与品牌建设,在这场健康革命中占据先机。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。