磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI)是一种基于原子核磁共振原理的非侵入性医学影像技术,自1973年P. Lauterbur提出核磁共振成像理论以来,已发展成为临床医学和基础科学研究中不可或缺的工具。其核心优势在于无辐射损伤、高组织对比度及多参数成像能力,广泛应用于神经系统、心血管系统、肿瘤等疾病的诊断与治疗评估。随着超导磁体、梯度系统及信号处理技术的迭代,MRI的分辨率、扫描速度和功能扩展性不断提升,成为现代医学影像领域的核心技术之一。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

技术演进与临床应用

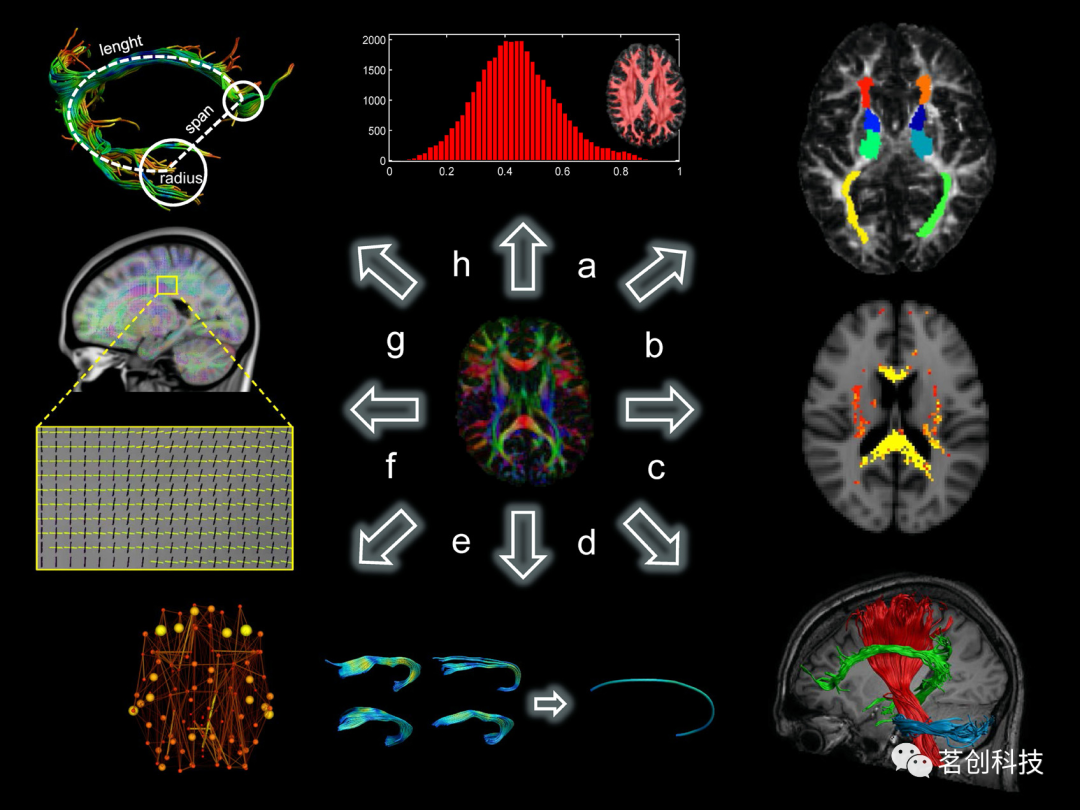

据中研普华产业研究院分析,MRI技术经历了从低场到高场、从静态成像到动态功能成像的演进。早期MRI依赖长扫描时间,而现代设备通过并行成像、压缩感知等技术显著缩短了检查时长。在临床应用中,MRI不仅用于解剖结构成像,还通过功能磁共振成像(fMRI)和扩散张量成像(DTI)实现脑功能、代谢及神经网络的可视化。例如,BOLD(血氧水平依赖)信号的发现使MRI成为研究大脑活动的重要工具。此外,MRI在肿瘤早期诊断、术后随访及个性化治疗方案制定中发挥关键作用。

市场格局与区域分布

全球MRI市场呈现“两极分化”特征:发达国家(如美国、欧洲)以高端设备为主导,而发展中国家(如中国、印度)则侧重中低端设备的普及。中国作为全球最大的医疗市场之一,MRI设备需求持续增长,但高端设备研发能力仍需加强。目前,全球约85%的MRI系统采用超导磁体,其稳定性与成本效益推动了市场扩张。

技术瓶颈与挑战

尽管MRI技术成熟,但其仍面临成像速度、信噪比及造影剂安全性等问题。例如,传统MRI对运动伪影敏感,需依赖患者配合或复杂运动校正算法。此外,造影剂的长期安全性仍需进一步研究,新型造影剂(如超顺磁性纳米颗粒)的开发成为热点。

企业竞争态势

MRI设备市场由少数国际巨头主导,如西门子、GE医疗及飞利浦,其技术积累深厚,产品线覆盖高端市场。中国本土企业(如联影医疗、东软医疗)通过技术引进与自主创新逐步缩小差距,但高端市场仍依赖进口。此外,造影剂领域存在专利壁垒,跨国企业(如默克、拜耳)占据主导地位。

产学研协同与政策支持

行业竞争不仅体现在设备制造,还涉及跨学科合作。例如,中国通过“十四五”规划推动医学影像设备国产化,鼓励高校与企业联合研发。同时,专利布局成为企业竞争的关键,MRI相关专利数量与技术壁垒直接影响市场格局。

新兴技术与创新方向

低场MRI(<1T)因其成本低廉、便携性强,成为新兴市场增长点。此外,AI驱动的图像重建与分析技术(如深度学习)正在优化MRI流程,提升诊断效率。多模态成像(MRI与CT/PET融合)及分子影像技术(如MRI波谱成像)的探索,进一步拓展了MRI的应用边界。

技术突破方向

高场与超导技术:7T及以上高场MRI可提供更高分辨率,但需解决磁场均匀性与安全性问题。

实时成像与动态监测:通过快速成像序列(如EPI)实现脑功能动态监测,推动神经调控与精准治疗。

新型造影剂开发:靶向性纳米造影剂(如硅质体复合材料)可提高肿瘤显影效果,减少副作用。

临床应用拓展

MRI在肿瘤早期诊断、术后疗效评估及个性化治疗中的作用将进一步强化。例如,活体自组装纳米材料与MRI结合,可实现肿瘤部位的靶向成像与治疗一体化。此外,MRI在心血管疾病(如心脏功能评估)及代谢性疾病(如糖尿病并发症)中的应用潜力待挖掘。

政策与产业协同

全球范围内对精准医疗的重视将推动MRI技术标准化与规范化。中国需加快制定统一的MRI临床指南,促进技术标准化。同时,产学研合作模式的深化将加速技术转化,缩小与发达国家的差距。

欲了解磁共振成像行业深度分析,请点击查看中研普华产业研究院发布的《》。